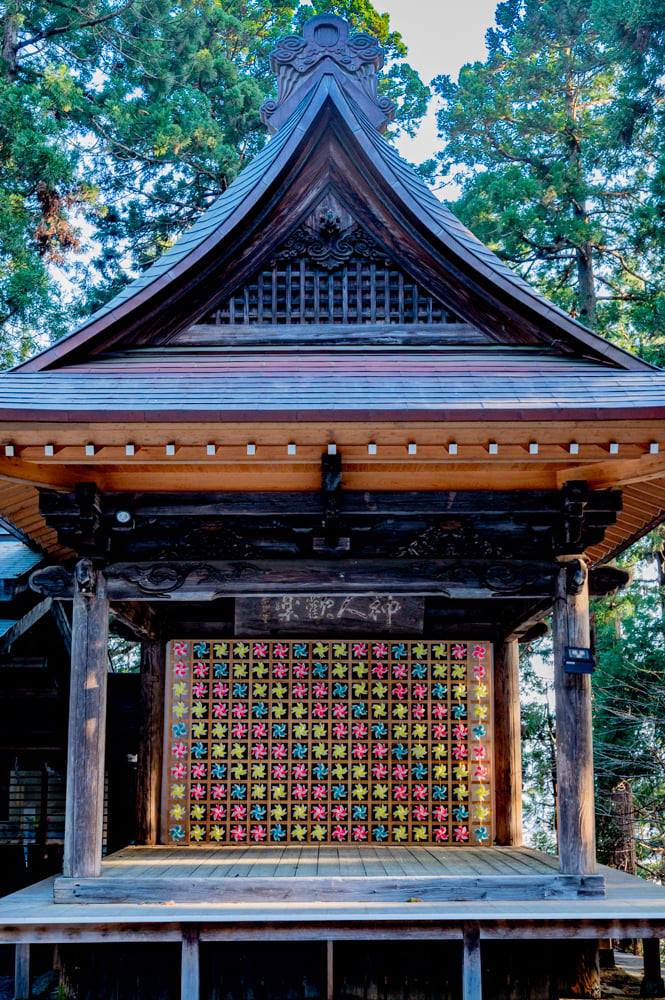

東北のお伊勢様と言われた山形県南陽市宮内、熊野大社。起源は不明とされますが、西暦806年ごろに再建されたと伝わっております。古くは参拝する大勢の善男善女が参道を往来し、今では信じられないほどの賑わいが町を活気づけておりました。

杵屋本店の起源は、1811年初代「庄六」が熊野大社の参拝客に向けて饅頭を作り販売したことが始まりです。

詳しい資料は残念ながら歴史が古いため記録が残っておりませんが、街のにぎわいと共に業績を伸ばし、屋号である一星マーク(一が羊羹、●がまんじゅう)で始まったように、まんじゅうと羊羹が人気で、地域の人々に親しまれたと伝えられます。

西暦1880年(明治13年)

~煉羊羹を発売~

明治に入り、杵屋の定番商品は「煉羊羹」でした。

宮内の人々に「死ぬときには杵屋の煉羊羹を思う存分食べたい」と言わしめたほど、杵屋の人気商品として成長致しました。おおよそ2時間丁寧にしっかりと練り上げる。寒天を入れ、更に練り上げカラメル臭がでる一歩手前で煉を終える。この過程の火加減、煉加減で美味しさが決まる職人技です。

火の熱と、鍋から撥ねるものをかわしながら苦闘するこの仕事は、昭和二十年代の50人居た職人の中でもたった2人しか許されていませんでした。

杵屋本店は、二百余年の伝統の味を守り続けるとともに、新しい美味しさのお菓子の開発を探求し続けています。

| 1900年(明治三十三年) | ● 南陽市赤湯駅前に奥羽本線開業とともに「杵屋支店」開設 |

| 1935年(昭和十年) | ● カフェをオープンさせる |

| 1940年(昭和十五年) | ● 東京から講師を招き、洋菓子を発売 その後、バターケーキを発売 |

| 1947年(昭和二十二年) | ● 統制で原材料の不足が続く中 シュークリームなどを作りはじめる |

| 1948年(昭和二十三年) | ● 株式会社設立 |

| 1949年(昭和二十四年) | ● アイスキャンディ製造、昭和四十年代まで続く |

| 1951年(昭和二十六年) | ● 山形市に初めて出店(旅篭町) |

| 1954年(昭和二十九年) | ● 米沢市中央に出店 |

| 1955年(昭和三十年) | ● 山形市民会館等で無料でステレオコンサートを定期的に開催 |

| 1960年(昭和三十五年) | ● 「杵のもなか」発売 |

| 1971年(昭和四十六年) | ● 「リップルパイ」発売 |

| 1978年(昭和五十三年) | ● 「カスタードケーキ」発売 |

| 1979年(昭和五十四年) | ● 「トリュフ」発売。山形で初めて発売 ● 「チーズケーキ」発売 ● 宮城県仙台市出店、株式会社宮城野設立 |

| 1982年(昭和五十七年) | ● 上山工場完成 ● 米沢、宮内、中川、山形二ヶ所の五ヶ所を統合 ● 上山市に消防指令車を寄贈 ● 南陽市に救急車を寄贈 |

| 1985年(昭和六十年) | ● 第二十回全国菓子大博覧会にて山形県菓子工業組合のし梅部会「のし梅」が名誉総裁賞受賞 |

| 1986年(昭和六十一年) | ● 地元開催の東北菓子博覧会に工芸菓子を出品 |

| 1989年(平成元年) | ● 「山形旬香菓ラフランス」発売 ● 第二十一回全国菓子大博覧会にて「紅花杪」が優秀賞受賞 |

| 1990年(平成二年) | ● 工場長、和菓子指導のために台湾へ |

| 1991年(平成三年) | ● 上山市金生に第二工場完成 ゼリー類の専門工場として新設 |

| 1994年(平成六年) | ● 第二十二回全国菓子大博覧会にて「山形山形旬香菓ラフランス」が名誉総裁賞受賞 |

| 1997年(平成九年) | ● 「山形サブレ」発売 |

| 1998年(平成十年) | ● オペラ倶楽部「第一回オペラコンサート」に協賛 |

| 2001年(平成十三年) | ● 山形県上山市に本社登記移転 ● 十代目が社長就任 ● YTSと共同企画「たべてみるるん」発売 |

| 2003年(平成十五年) | ● 山形県菓子まつり山形県知事賞に輝いた「こまめちゃん」発売 |

| 2004年(平成十六年) | ● 「さくらパイ」新発売 |

| 2005年(平成十七年) | ● 山形県菓子まつり山形県知事賞に輝いた「出羽の淡雪」発売 ● 「栗里曲」発売 ● 第三十八回山新広告賞モノクロ県内部門優秀賞受賞 |

| 2006年(平成十八年) | ● 山形の新しい土産菓子コンテスト山形県知事賞受賞 |

| 2008年(平成二十年) | ● 山形県ふるさと食品コンクール「雪まろ」優秀賞受賞 |

| 2009年(平成二十一年) | ● 山形県ふるさと食品コンクール「紅菓杪」優秀賞受賞 |

| 2010年(平成二十二年) | ● やまがた食産業クラスター協議会及び山形県共催のやまがた米粉食品コンクール「雪だま」特別賞受賞 ● 「山形育ち」発売 |

| 2011年(平成二十三年) | ● 二〇〇周年記念菓「夢吟醸」発売 ● 山形労働基準協会「労働衛生優良事業場」受賞 |